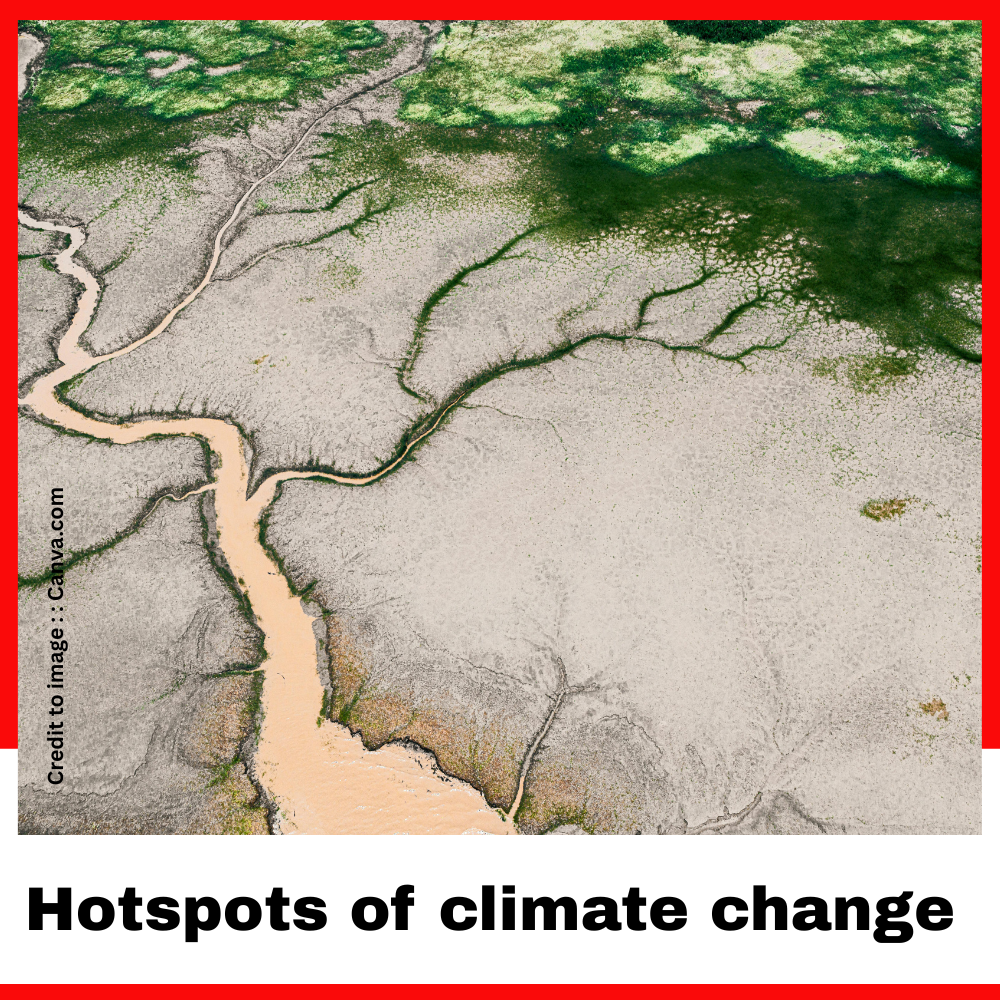

जलवायु परिवर्तन के असर दुनिया के कुछ हिस्सों में बेहद तेज़ और विनाशकारी रूप में सामने आए हैं। इनमें 20वीं सदी से प्रभावित तटीय डेल्टा—जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिने जाते हैं—भूमध्य रेखा के पास स्थित सूखा-प्रवण अर्ध-शुष्क क्षेत्र, हिमालयी हिमनदों से पोषित नदी घाटियां, और छोटे-छोटे द्वीप राष्ट्र शामिल हैं। आर्थिक असमानताएं, सीमित संसाधन और भौगोलिक कमजोरियां इन क्षेत्रों की नाजुक स्थिति को और गंभीर बना देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर और विशेषकर हाशिए पर मौजूद समुदायों पर गहरा असर पड़ता है। यह लेख दुनिया के उन प्रमुख “हॉटस्पॉट्स” की पहचान करता है, जहां जलवायु संकट सबसे ज्यादा गहराया हुआ है। “Hotspots of climate change”

“Climate change”—हॉटस्पॉट्स क्या हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों हैं?

ऐसे इलाके जहाँ जलवायु परिवर्तन के तेज़ प्रभाव (जैसे—बाढ़, सूखा, समुद्र का बढ़ता स्तर) और साथ ही कमजोर सामाजिक या आर्थिक संरचना एक साथ मौजूद हो, उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं World Economic Forum।

जलवायु संकट के प्रति कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं?

IPCC और अन्य वैश्विक विश्लेषण बताते हैं कि दक्षिण-एशिया और अफ्रीका के डेल्टा क्षेत्र, दक्षिण और मध्य एशिया के सेमी-एरी इलाके, और हिमालयी ग्लेशियरों पर निर्भर नदी बेसिन सबसे जोखिमपूर्ण क्षेत्र हैं World Economic ForumSpringerLink।

उदाहरण के तौर पर कौन-से देश सबसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं? Hotspots of climate change”

- बांग्लादेश: नदी जलाशयों के साथ-साथ समुद्र-स्तर में वृद्धि से लाखों लोग विस्थापित होने की कगार पर हैं WikipediaZero Hour Climate।

- मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका: नील डेल्टा और अलेक्ज़ांद्रिया जैसे इलाके समुद्र तल में वृद्धि से जमीन खोने के जूझ रहे हैं Wikipedia।

- मालावी: यहां की अधिकतर आबादी निर्जलीकरण और असामयिक वर्षा के चलते खाद्य असुरक्षा के सामने है Wikipedia।

- नेपाल: हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने और भूस्खलन से विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं Wikipedia।

डेटा टेबल: वैश्विक जलवायु संवेदनशीलता हॉटस्पॉट्स-Hotspots of climate change”

| क्षेत्र | मुख्य संवेदनशीलता | प्रभाव का स्वरूप |

| दक्षिण/पूर्वी अफ्रीका के डेल्टा | बाढ़, घनी आबादी, कृषि निर्भरता | कृषि नष्ट, विस्थापन, संसाधन संघर्ष |

| दक्षिण/केन्द्रीय एशिया (सेमी-एरी) | सूखा, सीमित जल स्रोत | खाद्य असुरक्षा, सामाजिक अस्थिरता |

| हिमालयी नदी बेसिन | ग्लेशियर पिघलाव, बाढ़, भूस्खलन | बुनियादी ढांचे और जीवन का विनाश |

| बांग्लादेश, नील डेल्टा क्षेत्र | समुद्र-स्तर वृद्धि, कम ऊंचाई, सुनामी | लाखों विस्थापित, कृषि और बुनियादी ढाँचे का नुकसान |

समुदायों का अस्तित्व सीधे खतरे में है-Hotspots of climate change”

जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट्स ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक खतरों का सामना सामाजिक एवं आर्थिक कमजोर संरचनाओं के साथ हो रहा है। यहां तेज़ी से बदलती जलवायु के कारण—जैसे ग्लेशियर पिघलना, समुद्र का उभरना, अवांछित बाढ़ और सूखा—आंकड़ों के मुताबिक उन इलाकों में रहने वाले समुदायों का अस्तित्व सीधे खतरे में है। आदार्मिक रूप से, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, और हिमालयी क्षेत्र सबसे संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में प्रभावी नीतियाँ, तैयारी, और अंतरराष्ट्रीय समर्थन अतिआवश्यक हैं।

FAQs-Hotspots of climate change”

- जलवायु हॉटस्पॉट्स क्या हैं?

संवेदनशील क्षेत्र जहाँ जलवायु प्रभाव और कमजोर जलवायु तैयारी एक साथ है। - सबसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं?

दक्षिण एशिया के डेल्टास, मध्यभारत/अफ्रीका के सूखाग्रस्त इलाकें, हिमालयी नदी बेसिन। - बांग्लादेश का जोखिम क्यों अधिक है?

समुद्र-स्तर वृद्धि, व्यापक फ्लड जोखिम, और निम्न ऊंचाई। - नील डेल्टा के परिणाम क्या हो सकते हैं?

कृषि भूमि का डूबना, व्यापक भूक्षमति, जन संघर्ष। - हिमालयी ग्लेशियर का पिघलना किस प्रकार समस्या है?

बाढ़, नदी कटाव और भूस्खलन से आपदा जोखिम बढ़ता है।

FAQ

- सेमी-एरी ज़ोन में किस तरह का संकट है?

सूखा, जल किल्लत और खाद्य असुरक्षा। - इन इलाकों में क्या तैयारियाँ हो सकती हैं?

अवसंरचना सुधार, आपदा तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय सहायता। - छोटे द्वीप राष्ट्र कितने जोखिम में हैं?

समुद्र-स्तर वृद्धि से अस्तित्व संकट में; जैसे टूवैलू The Week। - जलवायु श्रम विभाजन को कैसे प्रभावित कर रहा है?

महिलाओं और गरीबों पर असमान प्रभाव; जैसे CGIAR ने दिखाया है CGIAR। - भारत में कौन-से हॉटस्पॉट हैं?

सीमांत तटीय क्षेत्र, हिमालयी ढलान और सूखाग्रस्त ज़ोन।

संदर्भ (References)

- WBGU द्वारा हॉटस्पॉट्स की विश्व-मानचित्रण रिपोर्ट

- IPCC और वैश्विक संवेदनशीलता विश्लेषण World Economic ForumSpringerLink

- बांग्लादेश, नील डेल्टा, मालावी एवं नेपाल संबंधी स्थितियों का विवरण Wikipedia+3Wikipedia+3Wikipedia+3

- टूवैलू और द्वीप राष्ट्रों के अस्तित्व संबंधी खतरे The Week

- लैंगिक असमानता के संवेदनशील हॉटस्पॉट्स CGIAR

- भूजल क्षरण से बन रहे मेगा-ड्रायिंग क्षेत्र और विश्व-स्तर पर प्रभाव Live Science

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख नवीनतम शोध, IPCC रिपोर्ट्स एवं आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। इसमें बताई गई जानकारी केवल शैक्षिक और जागरूकता हेतु दी गई है। कृपया किसी नीति निर्धारण या अनुसंधान से पहले प्रामाणिक और स्थानीय वैज्ञानिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें।

PRAKRITI DARSHAN-NATURE AND ENVIRONMENT MAGAZINE

प्रकृति दर्शन एक प्रमुख ( हिंदी ) पत्रिका और डिजिटल मंच है।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर जनजागरूकता फैलाने का कार्य करता है।

यह पत्रिका विज्ञान, समाज और संवेदना का संगम है।

जो शोधकर्ताओं, छात्रों, एनजीओ, नीति निर्माताओं, प्रकृति प्रेमियों और जागरूक नागरिकों को एक साझा मंच प्रदान करती है।

आइए हम सब मिलकर इस पृथ्वी को संरक्षित और सुंदर बनाएँ। 🌿🌍

Join us in our mission to protect and celebrate the planet. 🌏💚

Click for more information :

🎗️Sponsor Prakriti Darshan Magazine – Support our environment mission.

- 📚 Explore the Environment Magazine – Read our latest and past issues.

- ✍️ Read Editor’s Article or Blog – Insightful thoughts from our editorial desk.

- 🌱 Join Membership – Be part of India’s leading green community.

- 🤝 Become an NGO Impact Story Partner – Share your grassroots impact nationwide.

- 🏢 Become a Company Partner – Showcase your CSR, ESG, or sustainability work.

- 👤 Become an Individual Partner – Volunteer, write, and raise your green voice.

- 📢 Advertise with Us – Reach eco-conscious readers across India.

- Eco Trails Newsletter

- Donate for “Hari Ho Vashundhara & Har school Hariyali “ Plantation campaign Associated Partner NGO :GDSS NGO www.gdssngo.org

SANDEEP KUMAR SHARMA,

EDITOR IN CHIEF,

PRAKRITI DARSHAN-NATURE AND ENVIRONMENT MAGAZINE www.prakritidarshan.com

- Unique flowers of the world: दुनिया के अनोखे फूल, किसी में चॉकलेट की महक, किसी की आकृति चमगादड़ जैसी, फूलों के वैज्ञानिक नाम - August 24, 2025

- Azaleas: अजेलियाज़ सजावटी पौधा, प्रजातियाँ, रंग, भौगोलिक स्थिति, रोपण विधि, लाभ और देखभाल की संपूर्ण जानकारी - August 24, 2025

- Discovery of mysterious tunnel: अफ्रीका में मिली रहस्यमयी सुरंग, वैज्ञानिकों ने बताई 10 से 30 लाख साल पुरानी सुरंग - August 24, 2025