ग्लेशियरों का पिघलना और जल संकट: उत्तराखंड के लिए एक धीमा लेकिन बड़ा खतरा-जलवायु परिवर्तन

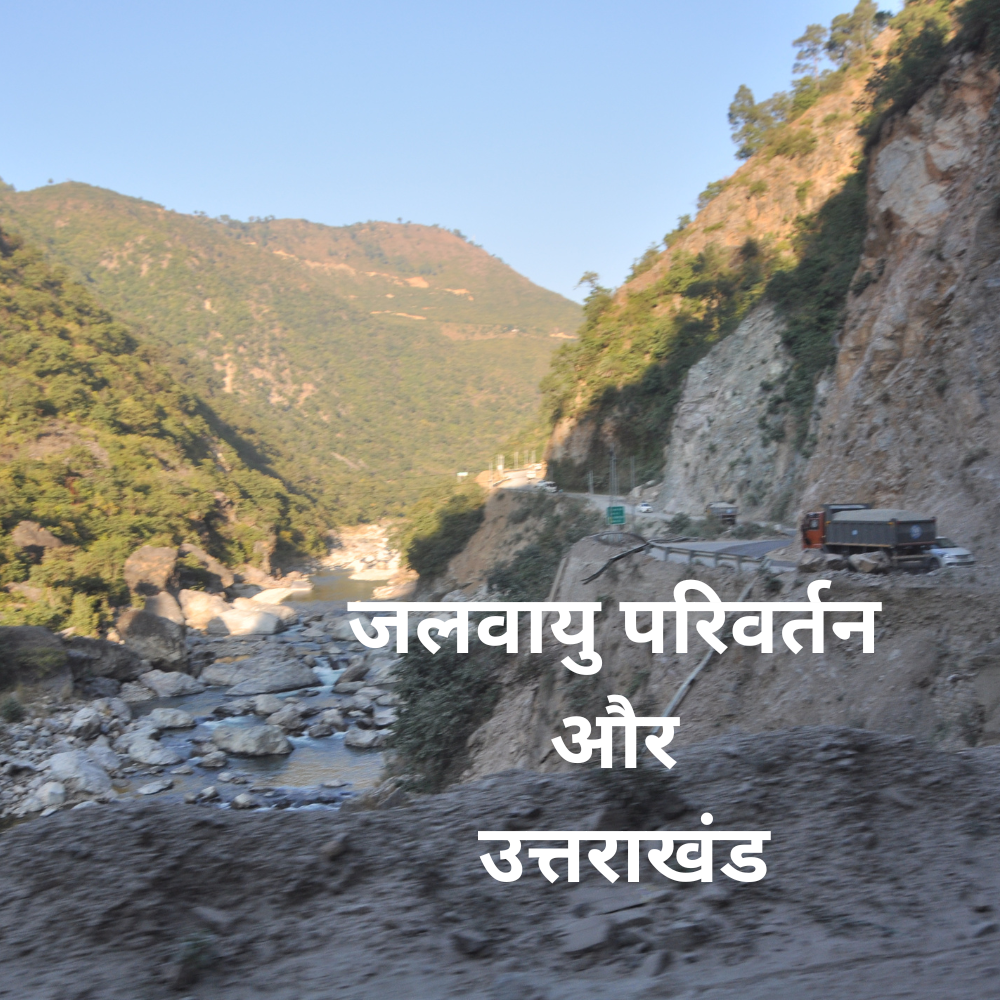

जब हम उत्तराखंड की बर्फ से ढकी चोटियों और नदियों की बात करते हैं, तो हमारे मन में हिमालय की सुंदरता और शांति की छवि उभरती है। लेकिन इसी शांति के भीतर एक गहरी बेचैनी छिपी हुई है — ग्लेशियरों का लगातार पिघलना। यह कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी सच्चाई है, जो अब उत्तराखंड के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। जलवायु परिवर्तन और उत्तराखंड Climate change and Uttarakhand की बात करें तो स्थितियां चिंतनीय हैं और इन पर सुधार कार्य का रहे हैं लेकिन इनकी गति और जन समझ बेहतर करने की आवश्यकता है।

हिमालय के दिल में जल का भंडार

उत्तराखंड को ‘भारत की जल टंकी’ कहा जाता है।

क्योंकि यहीं से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का जन्म होता है।

इन नदियों का मूल स्रोत हिमालयी ग्लेशियर हैं — जैसे गंगोत्री, भागीरथी, चौराबारी और सतोपंथ।

ये ग्लेशियर हर साल औसतन 10 से 20 मीटर की दर से पीछे हट रहे हैं।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने गंगोत्री ग्लेशियर पर एक अध्ययन किया है।

इसमेंपाया कि पिछले 80 वर्षों में यह लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट चुका है।

तापमान में बढ़ोतरी और वर्षा के स्वरूप में बदलाव इसकी प्रमुख वजहें हैं।

जलवायु परिवर्तन- जल संकट की आहट

ग्लेशियरों के पिघलने के बाद अक्सर देखा गया है कि जल अधिक हो जाता है।

इस कारण बाढ़ आ जाती है लेकिन लंबे समय यह स्थिति नहीं रहती।

एक समय आता है जब ग्लेशियर इतना पिघल चुका होता है कि वह अपने स्रोत से पानी देना बंद कर देता है — और वहीं से शुरू होती है असली जल संकट की कहानी।

खेती, पीने का पानी, जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन — उत्तराखंड की लगभग हर गतिविधि जल पर निर्भर है।

अगर यही पानी अस्थायी हो जाए, तो न केवल स्थानीय जनजीवन प्रभावित होगा, बल्कि गंगा बेसिन के करोड़ों लोग भी संकट में आ जाएंगे।

जलवायु परिवर्तन- वैज्ञानिक चेतावनी

हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है।

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्ट।

इससे ग्लेशियरों का संतुलन बिगड़ रहा है।

एक बार ग्लेशियर खत्म हो गए, तो उसे दोबारा पनपने में सदियाँ लग सकती हैं — और यह प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही से तेज़ हो रही है।

आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टिट्यूट जैसे संस्थानों की रिपोर्ट बताती हैं कि हिमालयी क्षेत्र में पिछले दो दशकों में ग्लेशियरों की गति और पिघलन दर में स्पष्ट तेजी आई है।

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी झीलों की संख्या और आकार में वृद्धि सीधे तौर पर तापमान बढ़ने से जुड़ी है।

ISRO के आंकड़े दिखाते हैं कि 2005 से 2020 के बीच, केवल उत्तराखंड में 30 से अधिक नई ग्लेशियर झीलें बनी हैं।

ग्लेशियर झील विस्फोट (GLOF) का खतरा: हिमालय की गोद में छिपा एक विस्फोटक संकट

कल्पना कीजिए — पहाड़ों की गोद में एक शांत झील, जो बर्फ के पिघलने से धीरे-धीरे भर रही है।

यह दृश्य जितना सुंदर दिखता है, इसके भीतर उतना ही बड़ा संकट भी होता है। इस खतरे को ग्लेशियर झील विस्फोट कहते हैं।

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए यह खतरा अब एक चेतावनी की घंटी बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनके तल में या समीप नई झीलें बन रही हैं।

ये झीलें जब चट्टानों, बर्फ या मिट्टी से बनी कमजोर दीवारों के सहारे रुकती हैं, तो ज़रा-सा झटका — चाहे वो भूकंप हो, हिमस्खलन या ज़्यादा पानी का दबाव — इन झीलों को तोड़ देता है। फिर जो होता है, वह एक भयंकर बाढ़ की शक्ल में नीचे बहने वाले गांवों, पुलों, बाँधों और जान-माल को बहा ले जाता है।

उत्तराखंड के उदाहरण

चमोली त्रासदी (2021) इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।

7 फरवरी को रैणी गाँव के पास अचानक एक हिमखंड टूटा।

जिससे ग्लेशियर झील फटी और विशाल जलराशि ने ऋषिगंगा और तपोवन बांध को बहा दिया।

इसमें सैकड़ों जानें गईं, गाँव उजड़ गए, और हजारों लोग बेघर हो गए।

यह कोई एक घटना नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तराखंड में 15 से ज़्यादा झीलें ऐसी पाई गई हैं जो GLOF के उच्च जोखिम में हैं — और इनकी संख्या हर साल बढ़ रही है।

जलवायु परिवर्तन- क्या हो सकते हैं समाधान?

1. सैटेलाइट मॉनिटरिंग: इन झीलों की निगरानी जरूरी है ताकि उनके आकार, पानी की मात्रा और दीवारों की मजबूती का समय-समय पर आकलन किया जा सके।

2. सुरक्षा अलार्म सिस्टम: झीलों के आसपास हाई अलर्ट सेंसर लगाने से संभावित विस्फोट के पहले संकेत मिल सकते हैं।

3. जल निकासी तकनीक: खतरे वाली झीलों से पानी धीरे-धीरे निकालने की व्यवस्था करनी होगी। जिससे उनमें अधिक दबाव न बने।

4. स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण: पहाड़ी गांवों के लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करना ज़रूरी है ताकि आपातकाल में वे जल्दी प्रतिक्रिया दे सकें।

जोशीमठ धंसाव और अवसंरचना पर प्रभाव

उत्तराखंड के पवित्र शहर जोशीमठ को लेकर जो कभी धार्मिकता, ट्रेकिंग और हिमालयी सौंदर्य के लिए जाना जाता था।

आज वह जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित विकास के खतरनाक मेल का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है।

2023 की सर्दियों में जब पहली बार जोशीमठ की दीवारों में दरारें दिखीं। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह केवल एक इमारत की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरी धरती की चेतावनी है।

भूमि धंसाव की तस्वीर

जोशीमठ एक ऐसी जगह है जो भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील ज़ोन में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इलाका एक पुरानी भूस्खलन से बनी ढलान पर बसा है, यानी इसकी ज़मीन पहले से ही अस्थिर है। इस पर जब भारी निर्माण कार्य—जैसे कि सड़कें, सुरंगें, जलविद्युत परियोजनाएं और होटल—बिना ठोस भूगर्भीय अध्ययन के किए गए, तो ज़मीन का संतुलन और भी बिगड़ गया।

जोशीमठ के करीब वर्ष 2023 से 2024 के बीच लगभग 800 से अधिक मकानों में दरारों की सूचना थी, कई परिवारों घर छोड़ना पड़ा।

अवसंरचना और विकास की दिशा पर प्रश्नचिह्न

उत्तराखंड में विकास को अक्सर “राज्य निर्माण” की कसौटी पर परखा जाता है, लेकिन जोशीमठ की स्थिति ने यह सवाल उठाया कि क्या यह विकास सच में टिकाऊ था? चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, NTPC की तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना, और बिना योजना के भवन निर्माण ने इस शहर की नाज़ुकता को नजरअंदाज कर दिया।

NTPC की सुरंग परियोजना के लिए हुए विस्फोट और ड्रिलिंग ने जल स्रोतों का मार्ग बदल दिया। इससे जोशीमठ के कई इलाकों में पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे ज़मीन की मजबूती और कमज़ोर हुई।

🧑🔬 वैज्ञानिक चेतावनियाँ और रिपोर्ट्स

इसरो, वाडिया इंस्टीट्यूट और NDMA सहित कई संस्थानों ने जोशीमठ को “स्लो लैंडस्लाइड ज़ोन” घोषित किया।

स्थानीय जीवन पर प्रभाव

जोशीमठ के लोगों ने सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपनी जड़ें खो दीं। जिन गलियों में कभी मंदिरों की घंटियां और पर्यटकों की चहल-पहल होती थी, वहां अब चुप्पी और डर पसरा है। स्कूलों को बंद किया गया, अस्पतालों पर दबाव बढ़ा, और पर्यटन—जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ था—वो लगभग ठप हो गया।

जलवायु परिवर्तन- क्या कोई समाधान है?

जोशीमठ एक चेतावनी है—न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए। समाधान की दिशा में सतत विकास, भूगर्भीय अध्ययन आधारित निर्माण, जल संसाधनों का संतुलित दोहन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता देना जरूरी है।

राज्य सरकार ने पुनर्वास की योजनाएं और वैज्ञानिक अध्ययन की घोषणाएं की हैं, लेकिन जोशीमठ के घाव अभी ताज़ा हैं। इन घावों को भरने के लिए नीतियों से ज़्यादा संवेदनशीलता, और विकास से ज़्यादा संतुलन चाहिए।

जोशीमठ की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से संघर्ष नहीं, संवाद जरूरी है। हिमालय हमें बहुत कुछ देता है—जल, जीवन और संस्कार। उसे समझना, उसकी सीमाओं को पहचानना और उसके साथ मिलकर जीना ही हमारी असली प्रगति है।

भूस्खलन, वनाग्नि और पलायन: उत्तराखंड के पर्यावरणीय संकट की त्रासदी

उत्तराखंड, जो अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, शांत झीलों और बर्फ से ढके पर्वतों के लिए जाना जाता है, आज जलवायु परिवर्तन के ऐसे प्रभावों से जूझ रहा है जो न सिर्फ इसकी प्रकृति को बदल रहे हैं, बल्कि यहां के लोगों की ज़िंदगी को भी जड़ों से हिला रहे हैं। इन प्रभावों में सबसे गंभीर और लगातार बढ़ती समस्याएं हैं –

भूस्खलन, वनाग्नि और पलायन।

🧱 भूस्खलन: पहाड़ अब स्थिर नहीं रहे

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड में भूस्खलनों की संख्या में भयावह वृद्धि हुई है। जहां पहले ये घटनाएं मानसून के दौरान ही होती थीं, अब सूखे महीनों में भी पहाड़ खिसकने लगे हैं।

इसके पीछे कई कारण हैं:

• बढ़ती वर्षा की तीव्रता – जलवायु परिवर्तन के कारण कभी-कभी कुछ ही घंटों में महीने भर की बारिश हो जाती है, जिससे भूमि की स्थिरता प्रभावित होती है।

• बेतरतीब निर्माण कार्य – सड़कें, होटल, जलविद्युत परियोजनाएं और अन्य निर्माण कार्य पहाड़ों की सहनशीलता को तोड़ रहे हैं।

• वनों की कटाई – पेड़ जड़ों से मिट्टी को थामे रखते हैं। जब वे काट दिए जाते हैं, तो मिट्टी का खिसकना लगभग तय हो जाता है।

हर साल मानसून के मौसम में सैकड़ों गांव कटाव, भूस्खलन या सड़क बंद होने के कारण कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कट जाते हैं।

वनाग्नि: जलता हुआ जंगल, सिसकते जीव-जंतु

उत्तराखंड में गर्मियों के मौसम में वनाग्नि अब एक आम बात हो गई है, लेकिन इसकी भयावहता अब पहले से कहीं ज़्यादा है।

तापमान में बढ़ोतरी और नमी की कमी ने वनों को आसानी से जलने योग्य बना दिया है।

• प्राकृतिक नहीं, मानवीय कारण भी जिम्मेदार – कई बार चरवाहों द्वारा जानबूझकर आग लगाने या लापरवाही से छोड़ी गई बीड़ी-सिगरेट की चिंगारी से आग लग जाती है।

• जैव विविधता पर असर – एक बार आग लगने के बाद उसमें केवल पेड़ ही नहीं जलते, बल्कि हजारों की संख्या में पक्षी, कीट-पतंगे और जंगली जानवरों की जान भी चली जाती है।

• पर्यटन पर असर – आग की घटनाओं के कारण कई बार पर्यटक क्षेत्रों को बंद करना पड़ता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं। पहाड़ों की हरियाली सिर्फ तस्वीरों में ही बचती जा रही है।

पलायन: जब पहाड़ के लोग पहाड़ छोड़ने को मजबूर हो जाएं

पर्यावरणीय असंतुलन और जीवन की कठिनाइयों ने उत्तराखंड को “पालायन की भूमि” बना दिया है।

गांव खाली हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं।

• जल स्रोत सूख रहे हैं। कई गांवों में अब पीने का पानी ढोकर लाना पड़ता है। जिससे महिलाओं और बच्चों की दिनचर्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

• खेती करना असंभव हो गया है। बेमौसम बारिश और कीटों के बढ़ते हमलों ने पारंपरिक खेती को घाटे का सौदा बना दिया है।

• स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। जब गांवों में अस्पताल और स्कूल नहीं होंगे, तो लोग शहरों की ओर देखेंगे ही।

आज उत्तराखंड के 1,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। इन्हें अब ‘भूतिया गांव’ कहा जाता है। यह केवल सामाजिक संकट नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन का भी एक गहरा संकेत है।

क्या है रास्ता ?

भूस्खलन को रोकने के लिए स्थायी निर्माण तकनीक, वनाग्नि से बचाव के लिए स्थानीय निगरानी तंत्र और पलायन रोकने के लिए स्थानीय रोजगार और शिक्षा के अवसरों की जरूरत है।

यह जरूरी है कि सरकार, वैज्ञानिक, और आम लोग मिलकर काम करें, वरना जिस उत्तराखंड को हम ‘देवभूमि’ कहते हैं, वह सिर्फ यादों में रह जाएगा।

उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन :

जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं।

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य का ज़िक्र होना लाज़मी है।

यहां के पहाड़, नदियां और ग्लेशियर न सिर्फ प्राकृतिक धरोहर हैं। बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार भी हैं।

हाल के वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों ने उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का गंभीरता से अध्ययन किया है — और उनके निष्कर्ष बेहद चिंताजनक हैं।

📌 1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्ट

IPCC की रिपोर्ट बताती है कि हिमालयी क्षेत्र में औसत तापमान वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर दोगुनी गति से पिघल रहे हैं। इस बदलाव का प्रभाव सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। गंगा, यमुना जैसी नदियों के प्रवाह, कृषि, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत परियोजनाएं भी इससे प्रभावित होंगी।

🔎 रिपोर्ट का निष्कर्ष: यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह चलता रहा, तो अगले 30 वर्षों में हिमालय के 40% से अधिक ग्लेशियर गायब हो सकते हैं।

📌 2. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून

देहरादून स्थित यह संस्थान उत्तराखंड के ग्लेशियरों पर निरंतर अध्ययन कर रहा है।

इनकी रिपोर्टों में पाया गया कि गंगोत्री, चंद्रभागा और भागीरथी जैसे प्रमुख ग्लेशियर हर साल औसतन 15 से 20 मीटर तक पीछे हट रहे हैं।

🌡️ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा का स्वरूप भी बदल रहा है — बारिश अब कम समय में, ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं।

📌 3. IIT खड़गपुर और वाडिया संस्थान का संयुक्त अध्ययन

इस अध्ययन में एक दिलचस्प तुलना की गई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों की।

अध्ययन के अनुसार, उत्तराखंड के ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

इसका कारण है — तीव्र ढलान, उच्च तापमान में बदलाव की दर और मानवीय हस्तक्षेप जैसे सड़क निर्माण, बांध और पर्यटन।

4. IIT दिल्ली और JNU द्वारा भू-संवेदनशीलता विश्लेषण

इस अध्ययन में उत्तराखंड के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिछले 40 वर्षों में पहाड़ी इलाकों में औसत वार्षिक तापमान में 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है।

पेड़-पौधों की प्रजातियों में बदलाव, पशुओं के माइग्रेशन पैटर्न में परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता देखी जा रही है।

🏔️ अनुमान: यदि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों से पलायन और तेजी से बढ़ेगा।

📌 5. NASA और ISRO के उपग्रह आंकड़े

अंतरिक्ष एजेंसियों ने उपग्रहों की मदद से ग्लेशियरों की स्थिति और परिवर्तन को ट्रैक किया है।

इनके अनुसार, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में ग्लेशियरों के पीछे हटने की गति सबसे ज्यादा है।

सर्दियों की बर्फबारी में कमी और गर्मियों में अत्यधिक तापमान, इस पिघलन के मुख्य कारण हैं।

📡 ये आंकड़े GLOF और अचानक बाढ़ की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में बेहद मददगार हो रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन : क्या कहती हैं ये रिपोर्टें हमें?

इन तमाम शोधों और आंकड़ों का सार यही है कि उत्तराखंड एक “जलवायु आपातकाल” की स्थिति में प्रवेश कर चुका है।

अब यह सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और जीवन की चिंता है।

वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे चुके हैं।

अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और स्थानीय समुदायों को जलवायु अनुकूलन के लिए तैयार करें।

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ आज जलवायु परिवर्तन के असर से जूझ रही हैं। यहाँ के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं।

बेमौसम बारिश और भूस्खलन आम होते जा रहे हैं।

कभी हरियाली से भरे गांव धीरे-धीरे वीरान हो रहे हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरण यह है कि राज्य सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, स्थानीय समुदाय और सामाजिक संगठन मिलकर इससे निपटने के प्रयास कर रहे हैं।

आइए विस्तार से समझते हैं कि किन-किन स्तरों पर उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं:

वनरोपण और हरित क्षेत्र संरक्षण

उत्तराखंड की जीवनरेखा हैं इसके घने वन।

बीते वर्षों में सड़क निर्माण, पर्यटन और निर्माण कार्यों के चलते बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है।

इसका असर सीधा पर्यावरण पर पड़ा है।

क्या किया जा रहा है?

- TERI और Vigyan Vigyan Sansthan जैसे संस्थान किसानों को जलवायु-सहिष्णु फसलें (जैसे रागी, झंगोरा, मंडुवा) उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

- जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है।

बारिश के पानी को सहेजने के लिए खेतों में पानी रोकने की पारंपरिक तकनीकें (जैसे चाल-खाल) को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

स्थानीय निर्माण और टिकाऊ विकास

पहाड़ी इलाकों में भारी-भरकम कंक्रीट निर्माण भूस्खलन का कारण बनता है। यह केवल पर्यावरण को ही नहीं, इंसानी जीवन को भी जोखिम में डालता है।

क्या किया जा रहा है?

- पारंपरिक वास्तु तकनीकों (जैसे लकड़ी और पत्थर का संतुलित प्रयोग) को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

- भूकंप-रोधी निर्माण के लिए गांवों में स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- “इको-टूरिज्म” को बढ़ावा देकर पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार पर्यटन की नींव रखी जा रही है।

जल संरक्षण और स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्जीवन

गांवों में नदियाँ और नाले या तो सूख रहे हैं। प्रदूषित हो चुके हैं, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है।

क्या किया जा रहा है?

- परंपरागत जल स्रोतों (जैसे नौले, धारे, चाल) को फिर से उपयोग में लाया जा रहा है।

- रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को स्कूलों और पंचायत भवनों में लागू किया जा रहा है।

- जल स्रोतों के आस-पास वनक्षेत्रों का पुनरोद्धार किया जा रहा है जिससे जल संग्रहण बढ़े।

जलवायु परिवर्तन जोखिम मूल्यांकन और नीतिगत पहल

राज्य सरकार और राष्ट्रीय एजेंसियाँ मिलकर यह जानने का प्रयास कर रही हैं कहां और कैसे जलवायु परिवर्तन का खतरा सबसे ज्यादा है।

क्या किया जा रहा है?

- CDKN जैसी संस्थाएं उत्तराखंड के जिलों में जलवायु जोखिम मानचित्र (climate risk maps) तैयार कर रही हैं।

- इन मानचित्रों के आधार पर आपदा प्रबंधन, कृषि योजना, और पर्यावरण नीति बनाई जा रही है।

- स्कूलों और कॉलेजों में जलवायु शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी जागरूक हो।

निष्कर्ष

उत्तराखंड का पर्यावरण संकट केवल हिमालय की ऊँचाई तक सीमित नहीं है।

जहाँ जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है, वहीं इसके समाधान स्थानीय जुड़ाव और समर्पित प्रयासों से ही निकल सकते हैं।

उत्तराखंड जहाँ विज्ञान, परंपरा और सामूहिक चेतना मिलकर एक हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

हमें सिर्फ दर्शक नहीं, सहयोगी बनना होगा।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या देखा जा रहा है?

उत्तर: ग्लेशियरों के पिघलने, बेमौसम बारिश, भूस्खलन और खेती योग्य भूमि के क्षरण के रूप में देखा जा रहा है।

प्रश्न 2: क्या जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ किया जा रहा है?

उत्तर: हाँ ।

स्थानीय समुदाय वनरोपण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार, जैविक खेती और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्न 3: क्या उत्तराखंड पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है?

उत्तर: जी हाँ ।

उत्तराखंड में ग्लेशियरों के पीछे हटने, भूस्खलन की प्रवृत्ति और जलवायु असंतुलन पर विस्तृत शोध किए जा रहे हैं।

Wadia Institute of Himalayan Geology, IIT Roorkee, और ICIMOD जैसे संस्थानों ने किए हैं।

प्रश्न 4: आम लोग इसमें क्या योगदान दे सकते हैं?

उत्तर: लोग पेड़ लगा सकते हैं।

पानी की बर्बादी रोक सकते हैं ।

पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं।

स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं।

संदर्भ (References)

- Wadia Institute of Himalayan Geology, देहरादून – ग्लेशियर पिघलने पर रिपोर्ट

- IIT Roorkee – उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन व जलवायु मॉडलिंग

- ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development) – हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन

- TERI और CEE – उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल

- राज्य जलवायु कार्य योजना (SAPCC), उत्तराखंड सरकार – नीति और योजनाएं

- डाउन टू अर्थ (Down to Earth) पत्रिका – पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट की रिपोर्टें

PRAKRITI DARSHAN-NATURE AND ENVIRONMENT MAGAZINE

प्रकृति दर्शन एक प्रमुख ( हिंदी ) पत्रिका और डिजिटल मंच है।

जो प्रकृति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर जनजागरूकता का कार्य करता है।

पत्रिका विज्ञान, समाज और संवेदना का संगम है।

जो शोधकर्ताओं, छात्रों, एनजीओ, नीति निर्माताओं, प्रकृति प्रेमियों और जागरूक नागरिकों को एक साझा मंच प्रदान करती है।

लेखों, प्रभावशाली कहानियों, पर्यावरणीय शोध, परियोजनाओं और नीतिगत दृष्टिकोणों को एक मंच प्रदान करता है।

प्रकृति दर्शन हरियाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा का माध्यम है।

आइए हम सब मिलकर इस पृथ्वी को संरक्षित और सुंदर बनाएँ। 🌿🌍

Join us in our mission to protect and celebrate the planet. 🌏💚

Click link for more ……..

- 🎗️Sponsor Prakriti Darshan Magazine – Support our environment mission.

- 🏆 Nominate for Prakriti Darshan Global Green Awards – Honor green heroes and change-makers.

- 📚 Explore the Environment Magazine – Read our latest and past issues.

- ✍️ Read Editor’s Article or Blog – Insightful thoughts from our editorial desk.

- 🌱 Join Membership – Be part of India’s leading green community.

- 🤝 Become an NGO Impact Story Partner – Share your grassroots impact nationwide.

- 🏢 Become a Company Partner – Showcase your CSR, ESG, or sustainability work.

- 👤 Become an Individual Partner – Volunteer, write, and raise your green voice.

- 📢 Advertise with Us – Reach eco-conscious readers across India.

- Eco Trails Newsletter

- Donate for “Hari Ho Vashundhara & Har school Hariyali “ Plantation campaign Associated Partner NGO :GDSS NGO www.gdssngo.org

SANDEEP KUMAR SHARMA,

EDITOR IN CHIEF,

PRAKRITI DARSHAN-NATURE AND ENVIRONMENT MAGAZINE

- Penguin Chinstrap animal facts: एक अनोखा समुद्री पक्षी, तथ्य, जीवनशैली और संरक्षण - June 27, 2025

- Guava Diabetes Pregnancy Relation: Pregnancy: (प्रेग्नेंसी), Diabetes (डायबिटीज) और Sperm Count (स्पर्म काउंट) बढ़ाने में Guava (अमरूद) के लाभ - June 24, 2025

- Weather forecast in Delhi NCR: मॉनसून 7-10 दिनों में उत्तर भारत की ओर तेज़ी से बढ़ेगा - June 23, 2025